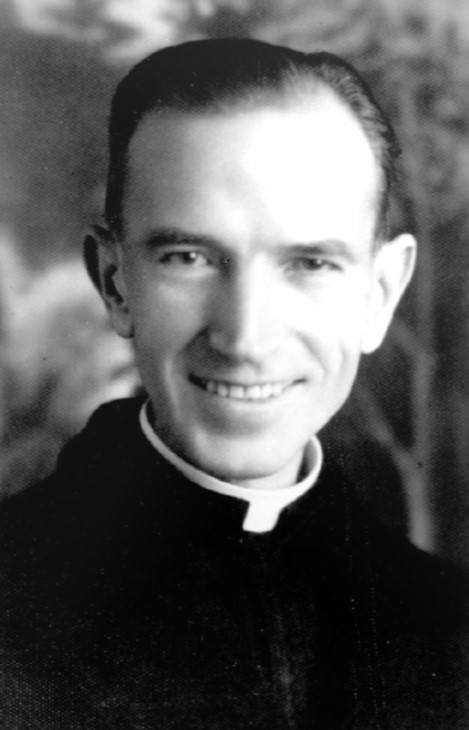

Como ya habrá quedado patente por lo hasta ahora dicho en entradas anteriores, el tema nuclear del poemario puede formularse sencillamente como el deseo del yo lírico-Ángel (‘el mundo del espíritu’) por entrar dentro del Águila (ʻel mundo materialʼ) e insuflarle nueva y más alta vida. Ahora bien, al lado de ese tema central que constituye el leit motiv que recorre todo el poemario vertebrando su construcción existe una serie de temas anexos, que voy a separar en varios apartados: 1) en un nivel meramente biográfico, las alusiones a la convalecencia del propio escritor tras sus intervenciones quirúrgicas en los Estados Unidos; 2) la vida moderna (deshumanizada, cosificada) en Norteamérica, con la descripción de algunas de sus ciudades (sobre todo Nueva Orleans y Nueva York, más Ysleta College, el seminario de los jesuitas cerca de El Paso, Texas, en la frontera con Nuevo México); 3) una evocación de los descubridores de América; 4) el recuerdo nostálgico de España, de la infancia y de la madre, más Nicaragua en el recuerdo; y por último, pero el más importante de todos, 5) la búsqueda de la eternidad, el sentido trascendente de la experiencia humana en el encuentro con Dios, fundamental en el tramo último del poemario de este poeta jesuita, de aquel «místico conceptista» (por usar la expresión acuñada por Paasche) que fue Ángel Martínez Baigorri. Procedamos, pues, por partes, comenzando por los poemas que reflejan la convalecencia del escritor tras sus operaciones.

Ya he comentado, al tratar de la génesis de este poemario, que estas composiciones fueron escritas durante la estancia de Martínez Baigorri en los Estados Unidos, entre agosto de 1946 y finales de 1947, por motivos de salud. Pues bien, esa circunstancia biográfica —es decir, el tono autobiográfico— apunta en varias ocasiones en los textos de los poemas: por debajo —o por dentro, o al lado… como lo queramos decir— del yo lírico-Ángel que desea implantar el reino del Espíritu en el seno del País del Águila, de la Mecánica, se transparenta el escritor, el personaje histórico llamado Ángel Martínez Baigorri. Discrepo aquí ligeramente con lo expresado por el padre Bertrán cuando advertía —en una cita ya traída anteriormente a otro efecto—:

Que no desoriente al lector el nombre de pila —Ángel— del poeta, con el ángel que aquí sobrevuela. Aquí son diferentes, aun habiendo dado origen al título una larga estancia del P. Martínez en la vida real de los Estados Unidos, y aun identificándose, en algún raro momento, los dos ángeles en el curso del poema[1].

A mi juicio, no son tan raros esos momentos en los que percibimos la peripecia puramente biográfica del poeta. De hecho, hay alusiones a la enfermedad y la convalecencia ya desde el poema inicial, «Good morning»: «al venir a la clínica / me saludó el cobrador del tranvía» (p. 12); en el poema 1, «Ángel en el País del Águila», habla el yo lírico «de mi vida que nace» (p. 16), que aquí cabe interpretar como ʻsu restablecimiento tras las delicadas operacionesʼ; en el número 3 leemos («En ti» se refiere a Nueva Orleans; el poema es un apóstrofe a esa ciudad):

En ti me abrieron para que te viese

mi corazón latiendo rojo, desnudo y pobre.

Me pusieron la sangre de hijos tuyos

y yo me alcé soñando, sangrando, hasta tu nombre (pp. 23-24).

Versos en los que claramente podemos ver sendas alusiones a su reciente ʻintervención quirúrgicaʼ («me abrieron») y a alguna ʻtransfusión de sangreʼ de las que sin duda habría recibido en el hospital («Me pusieron la sangre de hijos tuyos»). Es más, al yo lírico le ha quedado una cicatriz, que nombra metafóricamente como su personal Canal Street (es esta una notable avenida de Nueva Orleans, que forma el límite río arriba del Barrio Francés, el más antiguo de la ciudad):

Como señal tengo aún la herida roja

—mi Canal[2] Street de sangre—

de la noche del día de aquel sueño.

Y en tu nombre la dicha de elevarme

como tú, viejo y nuevo,

para besar el cielo con el aire

del corazón en vuelo (p. 24).

En el poema 5, «Sorprendido», se presenta a sí mismo «Ya en ti resucitado» (p. 28; «en ti» se refiere de nuevo a la ciudad de Nueva Orleans, a la que se sigue dirigiendo el yo lírico en apóstrofe). Ahí se presenta como convaleciente:

Con mis versos de otoño

y esta ternura de convaleciente

que vio la muerte en un sueño tranquilo

—¡oh muerte sorprendida

que no me retuviste!— (p. 28).

Esa convalecencia postoperatoria queda aludida también en la composición siguiente, «Al paso del otoño»: «Nube rosa que pasa y se deshace / en mi ternura de convaleciente» (p. 33), donde emplea el mismo sintagma del poema anterior, que se repetirá una vez más en el apartado «I. Romanticismo» del conjunto formado por los poemas 10 y 11, «Dos paréntesis»:

Y como siempreviva,

esta ternura de convalecencia

que es un claro de ausencia hacia arriba,

y, hacia abajo, un abismo de presencia (p. 48).

Como bien escribe Andueza Cejudo, es este un

Libro de poemas que nace del contacto del poeta —el Ángel— con Estados Unidos —el Águila—. Ángel Martínez Baigorri es el viajero hacia el país de la técnica por exigencias de una delicada intervención quirúrgica que lo retiene varios meses en un hospital de New York donde creyó morir, y donde luego sintió la resurrección. De este estado físico del poeta se hace eco el libro: «Yo en ti, Nueva Orleans, resucitado» (23)[3].

Y, en efecto, las alusiones a la resurrección del yo lírico son muy abundantes en estos poemas iniciales[4], y sin duda las podemos relacionar con esa ʻvuelta a la vidaʼ tras haber sido sometido a unas operaciones complicadas. El sacerdote-escritor —Ángel Martínez Baigorri— ha vivido una experiencia cercana a la muerte, y en relación con eso el yo lírico —el Ángel— buscará y se acercará ineludiblemente a la trascendencia —deseada para sí mismo y para el Águila—, que es el tema que prevalece en el conjunto de la segunda parte del poemario («Fin provisional y descansos»), la cual presenta un tono de mayor hondura filosófica y un muy marcado estilo conceptista.

Por otra parte, todos los «descansos» mencionados en esta segunda parte son precisamente eso, ʻreposos físicos, convalecencias postoperatoriasʼ —en el seminario jesuita de Ysleta College, cerca de El Paso (Texas). Se trata sobre todo del tantas veces mencionado, en el tramo final del poemario, «Ranchito de las Nubes»: «el Ranchito / de San José» (p. 126); «Saint Josephʼs Ranch. / Isleta College Corporation» (p. 128). Cierto es que estos «descansos» físicos se van a cargar de un profundo significado simbólico, espiritual, aludiendo entonces a la espera de la vida eterna, al encuentro del Ángel con la Divinidad (nótese el empleo de las mayúsculas, que dotan a las palabras comunes de un obvio valor trascendente[5]): «El Alma del Ranchito es una Fuente / que baja de la Altura» (p. 122); «Y el Alma del Ranchito es una Fuente / que mana de la Altura donde Dios mismo habita» (p. 124); «El Alma del Ranchito es una Fuente / que salta hasta la Altura donde Dios / vive y reina» (p. 127), etc.[6]

[1] Juan Bautista Bertrán, «Intento de un camino», en Ángel Martínez Baigorri, Ángel poseído, Barcelona, Ediciones 29, 1978, p. 39.

[2] En la edición de 1954 figura escrito «canal Street» (sin cursiva en esta ocasión), pero me parece conveniente editar la primera palabra en mayúscula, como se lee otras veces.

[3] María de la Concepción Andueza Cejudo, Poesía de Ángel: Ángel Martínez Baigorri, Tesis de Doctorado, México, D. F., UNAM, 1973, p. 123.

[4] «Ya en ti resucitado / para aprender tu nombre», título del poema 3 (y al interior de esa composición «Ya en ti, Nueva Orleans, resucitado», «En tu gloria de ayer, resucitado», p. 23), «en tu gloria de ayer, resucitado» (p. 24), «surtidores de agua de luz resucitada» (p. 25), «Ya en ti resucitado» (p. 28); y luego, ya en la segunda gran sección: «Estoy resucitado» (p. 81).

[5] Aspecto ya notado por Ignacio Ellacuría, «Ángel Martínez, poeta esencial», en Escritos filosóficos I, San Salvador, UCA Editores, 1996, p. 191.

[6] Remito para más detalles a mi trabajo: Carlos Mata Induráin, «Una aproximación al poemario Ángel en el País del Águila (1954) de Ángel Martínez Baigorri: génesis, estructura y temas», Príncipe de Viana, año 83, núm. 282, enero-abril de 2022, pp. 107-145.