Mariano Azuela nació en Lagos de Moreno (estado de Jalisco, México) en 1873. Hijo de un modesto comerciante rural, inició sus estudios en el Liceo de Varones del Padre Guerra, en Guadalajara. Su vocación literaria comenzó muy pronto, y en 1903 su cuento «De mi tierra» resultaba premiado en los Juegos Florales de Lagos. Obtuvo el título de licenciado en la Escuela de Medicina de Guadalajara, donde se doctoró en 1908. Al estallar la Revolución (1910) se le persigue por adversario del general Porfirio Díaz (por su espíritu liberal, Azuela sintonizó pronto con los revolucionarios); pero al triunfar Madero, se le nombra Jefe Político de Lagos. En la lucha entre las fuerzas de la Convención y los carrancistas, actúa como teniente coronel médico en las filas del general villista Julián Medina, muchos de cuyos rasgos se incorporarán al retrato del personaje de Demetrio Macías de su novela Los de abajo. Desempeña altos cargos públicos (fue Director de Instrucción Pública del estado de Guadalajara en 1914-1915), pero con la llegada al poder de Carranza se ve obligado a refugiarse en Texas. Vuelve a México en 1917 y se une de nuevo a su familia. Apartado de la política, dedica los últimos treinta años de su vida a la práctica de la medicina y a la literatura. Fue conferenciante del Colegio Nacional de México y, propuesta su candidatura para el ingreso en la Academia mexicana, la rechazó. Obtuvo en 1949 el Premio Nacional de Literatura. Falleció Mariano Azuela en 1952.

Mariano Azuela nació en Lagos de Moreno (estado de Jalisco, México) en 1873. Hijo de un modesto comerciante rural, inició sus estudios en el Liceo de Varones del Padre Guerra, en Guadalajara. Su vocación literaria comenzó muy pronto, y en 1903 su cuento «De mi tierra» resultaba premiado en los Juegos Florales de Lagos. Obtuvo el título de licenciado en la Escuela de Medicina de Guadalajara, donde se doctoró en 1908. Al estallar la Revolución (1910) se le persigue por adversario del general Porfirio Díaz (por su espíritu liberal, Azuela sintonizó pronto con los revolucionarios); pero al triunfar Madero, se le nombra Jefe Político de Lagos. En la lucha entre las fuerzas de la Convención y los carrancistas, actúa como teniente coronel médico en las filas del general villista Julián Medina, muchos de cuyos rasgos se incorporarán al retrato del personaje de Demetrio Macías de su novela Los de abajo. Desempeña altos cargos públicos (fue Director de Instrucción Pública del estado de Guadalajara en 1914-1915), pero con la llegada al poder de Carranza se ve obligado a refugiarse en Texas. Vuelve a México en 1917 y se une de nuevo a su familia. Apartado de la política, dedica los últimos treinta años de su vida a la práctica de la medicina y a la literatura. Fue conferenciante del Colegio Nacional de México y, propuesta su candidatura para el ingreso en la Academia mexicana, la rechazó. Obtuvo en 1949 el Premio Nacional de Literatura. Falleció Mariano Azuela en 1952.

Archivo de la etiqueta: Biografía

Publicaciones póstumas de Lope de Vega

Al año siguiente de la muerte del Fénix, en 1636, el doctor Juan Pérez de Montalbán, da a las prensas su Fama póstuma a la vida y muerte del doctor frey Lope de Vega Carpio, breve biografía y recopilación de numerosos «elogios panegíricos» de muy diversos autores[1].

En fin, en 1637 aparecen póstumas su égloga Filis y La vega del Parnaso. Este libro sale con la autorización de Luis de Usátegui, marido de Feliciana (la hija de Lope), quien lo dedicará al duque de Sessa, aludiendo a «la afición que Vuestra Excelencia ha mostrado siempre a los escritos de Frey Lope Félix de Vega Carpio, mi señor, y las mercedes que en su vida recibió de esas generosas manos». De carácter recopilatorio (además de algunas comedias incluye sus últimos poemas), Lope había estado trabajando en esta obra los últimos años de su vida, y ya en 1633 había anunciado su preparación. Por ello, puede considerarse La vega del Parnaso como su testamento literario.

[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.

El entierro de Lope de Vega

Al funeral de Lope de Vega acude todo Madrid[1]. La procesión da un rodeo para pasar por el convento de sor Marcela, su hija, que así lo ha solicitado. El Fénix es enterrado solemnemente en la parroquia de San Sebastián.

El fervor popular es inmenso. El testimonio de un contemporáneo, Francisco Ximénez de Urrea, indica que «hubo muchas mujeres. Acabaron [el entierro] a las dos de la tarde, y a las cinco de la mañana no se podía entrar en la iglesia». De nuevo es Pérez de Montalbán quien ofrece en su relato detalles muy puntuales, tanto del entierro como de las honras fúnebres celebradas en los días posteriores:

Tratose de su entierro, de que se encargó el señor Duque de Sessa, como su dueño y albacea, y como tan magnánimo príncipe, y determinose para el martes siguiente a las once. Repartiéronse muchas limosnas de misas, que es la más importante honra para el que yace. Convocose todo el pueblo sin convidar a ninguno; vinieron cofradías, luces, religiosos y clérigos en cantidad, la Orden de los Caballeros del hábito de San Juan, la de los Terceros de San Francisco, la Congregación de los Familiares [del Santo Oficio] y la de los Sacerdotes de Madrid, compitiendo piadosamente sobre quién había de honrar sus hombros con llevar su cuerpo, y consiguiolo la Venerable Congregación de los Sacerdotes. Empezose el entierro según estaba prevenido, y fue tan dilatado, que estaba la cruz de la parroquia en San Sebastián y no había salido el cuerpo de su casa, con ser tanto el distrito y haber rodeado una calle a petición de Soror Marcela de Jesús, religiosa de la Trinidad descalza y muy cercana deuda del difunto, que gustó de verle. Las calles estaban tan pobladas de gente, que casi se embarazaba el paso al entierro, sin haber balcón ocioso, ventana desocupada ni coche vacío. Y así, viendo una mujer tanta grandeza, dijo con mucho donaire: «Sin duda este entierro es de Lope, pues es tan bueno.» Iban con luto al remate del acompañamiento don Luis de Usátigui, yerno de Lope, y un sobrino suyo en medio del señor Duque de Sessa y de otros grandes señores, títulos y caballeros. Llegaron a la iglesia, recibioles la Capilla Real con música. Díjose la misa con mucha solemnidad, y al último responso, viéndole quitar del túmulo para llevarle a la bóveda, clamó la gente con gemidos afectuosos. Depositose en el tercero nicho por orden del señor Duque de Sessa, con permisión del doctor Baltasar Carrillo de Aguilera, cura propio de la parroquia de San Sebastián, y con declaración de la justicia por el secretario Juan de Piña. Vaciole en cera la cabeza Antonio de Herrera, excelentísimo escultor de Su Majestad, y despidiéronse los amigos, llorando la soledad que les hacía Lope, como quien echa menos una joya que le han hurtado.

Prosiguiéronse las honras hasta el novenario, con la misma costa y autoridad de música y cera que el primer día, y dilatose el funeral último ocho días porque estaba ausente el Padre Fray Ignacio de Vitoria y era el elegido para el sermón, con mucho gozo suyo y de todos los discretos, que a una voz dijeron que tal orador merecía tal difunto, y tal difunto era digno de tal orador. Entretanto que se esperaba este gran día, quiso la Venerable Congregación de los Sacerdotes cumplir con los honores de su hermano amantísimo. Aderezose la iglesia de San Miguel lo mejor que se pudo, sin exceder las órdenes limitadas en la premática. Cubriéronse de luto los bancales del coro, donde asistían los congregantes con sobrepellices, en compañía del licenciado Josef de las Cuevas, su capellán mayor. Acudió gran número de gente, hasta no caber más en la iglesia, con muchos señores que, a lisonja del señor Duque de Sessa y a devoción de Lope, se convidaron ellos mismos. Dijo la misa de pontifical don Fray Gaspar Prieto, obispo de Alguer y electo en Elna. Y predicó el sermón el doctor Francisco de Quintana, de quien me holgara, si fuera posible en mi amor, ser hoy su mayor enemigo, para ponderar sin sospecha de pasión alguna la pureza en el lenguaje, la cordura en el asumpto, la profundidad en los pensamientos, la ternura en las admiraciones, y sobre todo el hablar a propósito, cumpliendo siempre con su entendimiento y su voluntad, que cuando se juntan, todo se acierta.

El lunes siguiente, a las ocho de la mañana, con el deseo de oír al Padre Ignacio de Vitoria, estaba ocupada toda la iglesia, sin que faltase príncipe grande, caballero entendido, cortesano curioso y hombre de buenas letras, unos llevados de la obligación y otros traídos de la curiosidad. Vino la Capilla, cantó el introito. Salió a decir la misa el doctor don Cristóbal de la Cámara y Murga, obispo de Salamanca, si bien el tumulto de la gente ni dejó atender a la misa ni dio lugar a escuchar la música. Púsose en el púlpito el sutilísimo agustino de nuestros tiempos, con muy buena gana de hacer alarde, como lo hizo, de su voluntad en alabanza de un varón tan famoso y en lisonja de un auditorio tan lucido. Mas fue tanto el ruido de los mal acomodados, la inquietud de los que llegaron tarde, el cansancio de los que fueron temprano, el aprieto de algunos y el calor de todos, que no dejó gozar universalmente de la doctísima oración, si bien los que la oyeron bastaron a informar a los demás de lo agudo de sus conceptos, de lo extraño de sus novedades, de lo noticioso de sus letras, de lo gallardo de sus acciones y de lo eminente de sus idiomas, y después lo harán a mejor luz los caracteres de plomo vaciado en la inmortalidad de la estampa.

Al siguiente día dispuso la piadosa Cofradía de los Representantes los honores funerales, con tanto lucimiento como gasto. Vistiose de pontifical para celebrar el mayor sacrificio don Fray Micael de Abellán, obispo de Siria. Cantó la Capilla Real como siempre, sin faltar ninguno de los mejores, con que hicieron la iglesia cielo, y predicó el muy reverendo Padre Fray Francisco de Peralta, antorcha angélica de su sagrada religión de predicadores, y predicador tan felice en esta ocasión, que aun la muda retórica del silencio no basta a ponderarle, porque oró tan a propósito de los méritos del sujeto, tan a medida del gusto de los señores, tan conforme al talento de los doctos, tan bastante al melindre de los entendidos, tan copioso al afecto de los apasionados y tan ajustado al genio de los vulgares, que no pudiendo los unos y los otros sufrir tanto género de sutilezas sin pagárselas de contado, introdujeron en el templo un género de ruido devoto y un linaje de rumor ponderativo, cuyas inquietas admiraciones empezaron en aplausos públicos y acabaron en vítores disimulados. Con que se dio fin a sus exequias, pero no a sus honras, pues ahora las harán eternas con sus elogios panegíricos los divinos Apolos de Manzanares, a imitación del tracio Orfeo, que a pie llevaba tras sí los montes con la dulcísima consonancia de sus himnos.

Sin embargo, el Consejo de Castilla prohibió el homenaje previsto por el Ayuntamiento de Madrid, por la razón que apunta Felipe Pedraza:

Sin duda, las altas esferas no perdonaron al poeta, ni aun después de muerto, la vida irregular que había llevado.

El duque de Sessa, que había costeado las honras fúnebres, incumple en cambio su promesa de edificarle un mausoleo en sus estados, y en alguna de las muchas revueltas del tumultuoso siglo XIX sus restos desaparecen, mezclados con otros en el osario de la parroquia de San Sebastián.

[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.

Muere Lope de Vega en 1635

El alma de Lope está cansada, muy cansada[1]. Será ya muy poco lo que escriba, y no alcanzará a ver publicada la Parte veintiuna de sus comedias, que saldría póstuma. Nos acercamos al final de sus días. El 25 de agosto de 1635 sufre un desmayo que le obliga a guardar cama. Al día siguiente firma y rubrica su testamento como «frey Lope Félix de Vega Carpio, presbítero, de la sagrada religión de San Juan», en el que deja por heredera universal a su hija Feliciana. El 27, a las cinco y media de la tarde, Lope muere después de setenta y tres años y nueve meses de una densa y apasionante vida, repleta de amores y de literatura.

Pérez de Montalbán en su Fama póstuma relata con prolijos detalles estas postrimerías de la biografía lopesca. Cedámosle a él la palabra:

Había de morir Lope muy presto, y su corazón, que profeta lo adivinaba, enviábale los suspiros adelantados, porque tuviese los desengaños prevenidos, pues a diez y ocho del mismo mes, viernes, día de San Bartolomé, se levantó muy de mañana, rezó el oficio divino, dijo misa en su oratorio, regó el jardín y encerrose en su estudio. A mediodía se sintió resfriado, ya fuese por ejercicio que hizo en refrescar las flores, o ya, como afirman los mismos de su casa, por otro más alto ejercicio hecho tomando una disciplina, costumbre que tenía todos los viernes en memoria de la Pasión de Cristo Nuestro Señor, y averiguado con ver, en un aposento donde se retiraba, salpicadas las paredes y teñida la disciplina de reciente sangre. Así la virtud suele disimularse en los que son buenos, sin hacer ruido ni andar melancólicos ni mal vestidos, que la virtud no está reñida con el aseo que se queda en el término de la modestia. Y si la mortificación es indicio de la santidad, también es instrumento de paliar los vicios la hipocresía. Con sentirse indispuesto Lope y tener licencia para comer carne por un corrimiento que padecía en los ojos, comió de pescado, que era tan observante católico, que hacía escrúpulo, aunque lo mormurase su achaque, de faltar a las órdenes de la Iglesia. Estaba convidado para la tarde para unas conclusiones de medicina y filosofía, que defendió tres días el doctor Fernando Cardoso, gran filósofo y muy noticioso de las buenas letras, en el Seminario de los Escoceses; y hallose en ellas, donde le dio repentinamente un desmayo, que obligó a llevarle entre dos de aquellos caballeros a un cuarto del doctor don Sebastián Francisco de Medrano, muy amigo suyo, que está dentro del mismo seminario, donde sosegó un poco hasta que en una silla le trujeron a su casa. Acostose, llamaron los médicos, que, informados de que había comido unos huevos duros y unos fideos guisados, presumiéndole embarazado del estómago, le dieron un minorativo para purgalle, y luego, porque la calentura lo pedía, le sangraron, si bien le descaeció la falta de la sangre, aunque no era buena. Pasó acaso por la misma calle el doctor Juan de Negrete, médico de cámara de Su Majestad, que este título y sus aciertos son buenas señas de su talento, de su ciencia y de su experiencia, y diciéndole que estaba Lope de Vega indispuesto, le entró a ver, no como médico, porque no era llamado, sino como amigo que deseaba su salud. Tomole el pulso, viole también la fatiga del pecho, reconoció la calidad de la sangre y previno el suceso, diciéndole con mucha blandura que le diesen luego el Santísimo Sacramento, porque servía de alivio al que había de morir y de mejoría al que había de sanar. «Pues V. M. lo dice —respondió Lope muy conforme—, ya debe de ser menester», y volviose del otro lado a pensar bien lo que le esperaba.

Despidiose el doctor, y advirtió que tuviesen cuidado con él, porque estaba acabando. Con esto vino a la noche, con la solemnidad que suele, el Viático santísimo del cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, que recibió con reverencia y lágrimas de alegría, agradeciéndole la visita, pues así le daba a entender que, como quien quiere honrar al huésped que espera, le sale al camino y le acompaña hasta llevarle a su palacio, así su Divina Majestad venía a recibirle hasta dejarle en las celestes moradas de su eterna gloria. Quedó más sosegado por dos horas, pero luego se conoció el peligro evidente y le trujeron el último remedio de la Santa Extremaunción. Recibiola, llamó a su hija, echola su bendición y despidiose de sus amigos, como quien se partía para una jornada tan larga. Consolose mucho con el maestro Josef de Valdivielso, porque, ayudándole en aquella congoja, le dijo en pocas palabras muchas razones que le sirvieron de dotrina y de alivio. Preguntó por el Padre Fray Diego Niseno, a quien quería y reverenciaba juntamente, por haberle tratado muchos años y haber leído todos sus escritos, y por el Padre Maestro Juan Baptista de Ávila, de la Compañía de Jesús, porque quien en vida le advirtió como docto de muchas cosas importantes a su salvación y a su crédito, mejor lo haría en la muerte como religioso y como entendido. Mas no logró su justo deseo, por estar entonces el Padre Niseno ausente, y el Padre Ávila enfermo en la cama. Encargó al señor Duque de Sessa, como a su dueño y su testamentario, que siempre le asistía sin faltarle un punto, el amparo de su hija, doña Feliciana de la Vega. Aconsejó a todos la paz, la virtud y el cuidado de sus conciencias. Díjome a mí que la verdadera fama era ser bueno, y que él trocara cuantos aplausos había tenido por haber hecho un acto de virtud más en esta vida, y volviéndose a un Cristo crucificado, le pidió con fervorosas lágrimas perdón del tiempo que había consumido en pensamientos humanos, pudiendo haberle empleado en asumptos divinos; que aunque mucha parte de su vida había gastado en autos sacramentales, historias sagradas, libros devotos, elogios de los santos y alabanzas de la Virgen Santísima y del Niño recién nacido en todas sus fiestas, quisiera que todo lo restante de su ocupación fuera semejante a esto. Resignó en las manos de Dios su voluntad; prometió no ofenderle jamás, aunque viviera muchos años; arrepintiose de haberle ofendido dolorosamente; confesó que era el mayor pecador que había nacido en el mundo; hizo un acto de contrición en que tuvieron más parte las lágrimas que las razones; llamó en su ayuda los santos de su devoción; invocó la piedad de la Virgen sacratísima de Atocha, a quien pidió que, pues había sido siempre su valedora, que lo fuese también entonces, y pues tenía en sus brazos al Juez de su causa, que intercediese por él al darle la sentencia. Dejáronle reposar un poco, porque dio a entender que se fatigaba; pasó la noche con inquietud y amaneció el lunes ya levantado el pecho, y tan débil, que la falta de la respiración no le dejaba formar las palabras, si bien tuvo siempre libres las potencias y muy prompto el sentido para responder a los que en aquel aprieto asistían a sus últimas congojas, que eran siempre el señor Duque de Sessa, el señor don Rafael Ortiz, recibidor de la Orden de San Juan, don Francisco de Aguilar, el Maestro Josef de Valdivielso, el doctor Francisco de Quintana, el licenciado Josef de Villena, el secretario Juan de Piña, don Luis Fernández de Vega, Alonso Pérez de Montalbán, su confesor, muchos religiosos de todas órdenes y el Reverendísimo Padre Provincial, Fray Juan de Ocaña, que con su espíritu, como de predicador tan grande, le esforzaba para que pasase aliviado aquel preciso y temeroso trance. En efecto, oyendo psalmos divinos, letanías sagradas, oraciones devotas, avisos católicos, actos de esperanza, profesiones de fe, consuelos suaves, cristianas aclamaciones y llantos amorosos, los ojos en el cielo, la boca en un crucifijo y el alma en Dios, espiró la suya al eco del dulcísimo nombre de Jesús y de María, que a un mismo tiempo repitieron todos.

[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.

Últimas desilusiones del Fénix: muerte de Lope Félix y rapto de Antonia Clara

El dolor y la melancolía teñirán el tramo final de la vida del «monstruo de la naturaleza»[1]. En efecto, 1634 es año de pesares. Su hijo Lope Félix muere frente a las costas de Venezuela, en una expedición a la isla Margarita para pescar perlas. Lope muestra su inmenso sufrimiento por la trágica pérdida en Felicio. Égloga piscatoria en la muerte de Lope Félix del Carpio y Luján, incluida en La vega del Parnaso (obra póstuma, 1637). El dolor del padre debió de ser desgarrador, pues Lopito constituía su mayor esperanza y, como certeramente escribe Entrambasaguas, su carácter inquieto era vivo reflejo del suyo en sus buenos tiempos.

Pero no acaban aquí los motivos de tristeza. Un nuevo dolor, un nuevo desengaño, espera agazapado al Fénix para darle un durísimo zarpazo en el tramo final de su vida: su hija Antonia Clara, que era viva imagen de Marta-Amarilis, que le servía de amanuense, que le alegraba con sus canciones y recitando sus versos, huye con un galán que tiene apellido de seductor: Cristóbal Tenorio, caballero del hábito de Santiago, un paniaguado del conde-duque de Olivares. Como muy atinadamente escribe McGrady,

Parece haberse impuesto la fuerza de la sangre, pues la niña de diecisiete años, al igual que su madre, se entrega a un amor ilícito; el padre que sembrara vientos ahora recoge tempestades.

Lope manifiesta su desesperación por el nuevo revés en su égloga Filis, que se publicaría póstumamente. Tal es el panorama que se le ofrece ahora al examinar la suerte corrida por sus hijos: Lope Félix, muerto; Marcela, monja, retirada del siglo; Feliciana, casada; Antonia Clara, huida… Todos los biógrafos destacan el cansancio y la soledad del otrora vital Lope, que a sus 72 años encuentra su casa de la calle de Francos vacía, fría y silenciosa.

Entrambasaguas lo imagina vertiendo amargas lágrimas de arrepentimiento.

[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.

Lope de Vega y Tomé de Burguillos

En 1633 saldría también Huerto deshecho. Metro lírico, donde se refiere Lope a la frustración de no haber sido elegido para el cargo de cronista real[1]. Los últimos años de su vida van a ser un tiempo de dolor insondable, de enorme melancolía, de profunda soledad. Su única hija legítima, Feliciana, contrae matrimonio el 18 de diciembre de 1633 con Luis de Usátegui, oficial de la secretaría del Real Consejo de Indias. Lope les promete una dote de 5.000 ducados. Feliciana y Luis, que darían dos nietos al Fénix (de nombres Agustina y Luis Antonio), se encargarían a la muerte del escritor de dar a la estampa algunas de sus últimas obras.

En 1634 Lope publica las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Este Burguillos (el seudónimo ya lo había usado Lope anteriormente, en las justas de San Isidro) es el alter ego de la vejez que, con humor burlón, compone un Canzoniere petrarquista dedicado a Juana, lavandera del Manzanares, al tiempo que escribe otras composiciones más serias («en seso»), en una desengañada mezcla de burlas y veras.

El mismo año sale también La gatomaquia, parodia de los poemas épicos protagonizada por los gatos Marramaquiz, Zapaquilda y Micifuz.

En el ultílogo de Las bizarrías de Belisa, acabada el 24 de mayo de 1634, después de unos cincuenta años de ininterrumpida práctica teatral, escribe el dramaturgo estos versos:

Senado ilustre, el poeta

que ya las musas dejaba

con deseo de serviros

volvió otra vez a llamarlas

para que no le olvidéis;

y aquí la comedia acaba.

[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.

Lope publica «La Dorotea»

Sigue aspirando Lope al cargo de cronista real, pero infructuosamente[1]. Al año siguiente, 1632, da a las prensas La Dorotea, una «acción en prosa», en cinco actos, en la que rememora idealmente su primer gran amor con Elena Osorio; y escribe la Égloga a Claudio, epístola dirigida a su amigo Claudio Conde, que constituye un hermoso resumen poético de su vida y pensamiento, algunos de cuyos pasajes he tenido ocasión de citar en entradas anteriores.

Es el mismo año en que muere Marta de Nevares (el 7 de abril). Pagaría su entierro Alonso Pérez, librero amigo del poeta y padre de Juan Pérez de Montalbán. Lope describe la muerte de su amante en las octavas reales de la égloga Amarilis, que se publicaría en 1633. También evoca su muerte en este soneto del Tomé de Burguillos titulado «Que al amor verdadero no le olvidan el tiempo ni la muerte»:

Resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa,

sin dejarme vivir, vive serena

aquella luz, que fue mi gloria y pena,

y me hace guerra, cuando en paz reposa.Tan vivo está el jazmín, la pura rosa,

que, blandamente ardiendo en azucena,

me abrasa el alma de memorias llena:

ceniza de su fénix amorosa.¡Oh, memoria cruel de mis enojos!,

¿qué honor te puede dar mi sentimiento,

en polvo convertidos sus despojos?Permíteme callar solo un momento:

que ya no tienen lágrimas mis ojos,

ni conceptos de amor mi pensamiento.

[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.

Lope, 1629: cansancio literario y desengaño vital

Hemos visto en entradas anteriores cómo las enfermedades van minando la salud del Fénix, y de varios miembros de su familia[1]. Además, a las desdichas domésticas hay que sumar el cansancio del mundo literario, con la competencia de los dramaturgos que van triunfando (los «pájaros nuevos») tras haber asimilado perfectamente las enseñanzas del maestro y padre del teatro español moderno. Aquí y allá, Lope alzará su voz para expresar sus quejas:

… es cosa de gran donaire ver los nuevos cómicos venir a decir lo dicho.

Las comedias han dado licencia en España a que muchos que ignoran consigan algún nombre, aura vulgar y desvanecimiento ridículo; pero bien saben los que saben que no saben…

Entre esos dramaturgos noveles empieza a destacar con fuerza Calderón de la Barca, que por los años treinta estará ya en la plenitud de su genio y pronto le sustituirá como poeta cortesano. Además, el año de 1629 dos comedias de Lope son mal recibidas por el público, y en una carta al duque de Sessa, de hacia 1630, da síntomas de agotamiento y muestra su intención de no componer más comedias para el corral y poder centrarse así en ocupaciones más graves:

Días ha que he deseado dejar de escribir para el teatro, así por la edad, que pide cosas más severas, como por el cansancio y aflicción de espíritu en que me ponen. Esto propuse en mi enfermedad, si de aquella tormenta libre llegaba al puerto; mas como a todos les sucede, en besando tierra no me acordé del agua. Ahora, Señor Excelentísimo, que con desagradar al pueblo dos historias que le di bien escritas y mal escuchadas, he conocido o que quieren verdes años o que no quiere el cielo que halle la muerte a un sacerdote escribiendo lacayos de comedias, he propuesto dejarlas de todo punto, por no ser como las mujeres hermosas, que a la vejez todos se burlan de ellas, y suplicar a Vuestra Excelencia reciba con público nombre a su servicio un criado que ha más de veinticinco años que le tiene secreto; porque sin su favor no podré salir con victoria deste cuidado, nombrándome algún moderado salario, que con la pensión que tengo ayude a pasar esto poco que me puede quedar de vida. El oficio de capellán es muy a propósito. Diré todos los días misa a Vuestra Excelencia y asistiré asimismo a lo que me mandase escribir y solicitar de su servicio y gusto.

Pero —afortunadamente— el Fénix incumple ese propósito, gracias a lo cual todavía nos legaría espléndidas obras en su ciclo literario de senectute, como su excepcional tragedia El castigo sin venganza (se conserva el manuscrito con fecha de 1 de agosto de 1631). Su ruego al de Sessa para que lo nombre capellán de su casa no es atendido. Antes, en julio de 1628, sí había sido nombrado capellán mayor de la Congregación de San Pedro.

[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.

Últimos años de Navarro Villoslada

Acabada la guerra en 1876, Francisco Navarro Villoslada[1] se había negado a participar en la reorganización del partido carlista, alegando su precario estado de salud. Pero en 1885, al morir Nocedal padre, acepta el nombramiento como jefe de la Comunión Tradicionalista de España para ser el representante de don Carlos en Madrid. Trata de poner orden en la dividida prensa tradicionalista, enzarzada entonces en numerosas polémicas, pero algunos sectores le dirigen durísimos ataques (acusándole incluso de desertor y traidor al carlismo). Nuevamente desilusionado con la política, renuncia definitivamente a sus cargos y se retira, ahora sí, a Viana. En 1894 participa en la campaña contra las medidas fiscales anunciadas para Navarra por el ministro de Hacienda, Germán Gamazo, escribiendo unas pocas líneas para el número único de Navarra Ilustrada. Sería su última intervención en un asunto público.

Al año siguiente, el día 29 de agosto, moría en la misma ciudad que le viera nacer, rodeado de su familia. A su funeral y entierro acudió el Ayuntamiento de Viana en pleno. Más tarde llegarían otros homenajes: la celebración del Centenario de su nacimiento en 1918, con la colocación de la placa conmemorativa en su casa natal en que se recuerda al «cantor de la raza vasca», la erección de un monumento en Pamplona, a la entrada de los Jardines de la Taconera, y la publicación de un número especial de La Avalancha; la dedicatoria de calles (Navarro Villoslada, Amaya) y de un Instituto de Bachillerato; la celebración del 150 Aniversario de su nacimiento en 1968 (al que se sumó la revista Pregón); y después, en 1995, el Centenario de su muerte, con diversos actos con los que se quiso honrar su memoria.

[1] Para este autor ver Carlos Mata Induráin, Francisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus novelas históricas, Pamplona, Gobierno de Navarra (Dpto. de Educación, Cultura, Deporte y Juventud-Institución Príncipe de Viana), 1995; «Francisco Navarro Villoslada (1818-1895). Político, periodista, literato», Príncipe de Viana, Anejo 17, 1996, pp. 259-267; y «Navarro Villoslada, periodista. Una aproximación», Príncipe de Viana, año LX, núm. 217, mayo-agosto de 1999, pp. 597-619. Y para su contexto literario remito a Carlos Mata Induráin, «Estructuras y técnicas narrativas de la novela histórica romántica española (1830-1870)», en Kurt Spang, Ignacio Arellano y Carlos Mata (eds.), La novela histórica. Teoría y comentarios, Pamplona, Eunsa, 1995, pp. 145-198; 2.ª ed., Pamplona, Eunsa, 1998, pp. 113-151.

Navarro Villoslada vuelve a la literatura

Entre 1872 (en abril estalla de nuevo la guerra carlista) y 1885 Francisco Navarro Villoslada[1] vive unos «años oscuros». Tradicionalmente se venía diciendo que se retiró a su ciudad natal, ganándose así el sobrenombre de «El Solitario de Viana», y que allí, en la paz de la vida rural, escribió la que sería su obra maestra, Amaya. La realidad es algo distinta. Se retira, sí, de toda actividad pública, pero continúa viviendo en Madrid la mayor parte del año; en los meses de verano viaja al norte para descansar en alguna localidad de las Provincias Vascongadas y para visitar su hacienda en Viana.

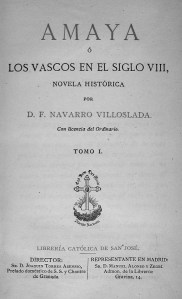

Después de varios años sin publicar, entregado a la política y el periodismo, en 1877-1878 vuelve a dar a las prensas algunos trabajos literarios, sobre todo su novela Amaya (primero en el folletín de la revista La Ciencia Cristiana; en 1879 en volumen).

En reconocimiento a sus méritos vascófilos Navarro Villoslada es elegido miembro de honor de la Asociación Éuskara de Navarra, promovida en Pamplona por Juan Iturralde y Suit y Arturo Campión.

[1] Para este autor ver Carlos Mata Induráin, Francisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus novelas históricas, Pamplona, Gobierno de Navarra (Dpto. de Educación, Cultura, Deporte y Juventud-Institución Príncipe de Viana), 1995; «Francisco Navarro Villoslada (1818-1895). Político, periodista, literato», Príncipe de Viana, Anejo 17, 1996, pp. 259-267; y «Navarro Villoslada, periodista. Una aproximación», Príncipe de Viana, año LX, núm. 217, mayo-agosto de 1999, pp. 597-619. Y para su contexto literario remito a Carlos Mata Induráin, «Estructuras y técnicas narrativas de la novela histórica romántica española (1830-1870)», en Kurt Spang, Ignacio Arellano y Carlos Mata (eds.), La novela histórica. Teoría y comentarios, Pamplona, Eunsa, 1995, pp. 145-198; 2.ª ed., Pamplona, Eunsa, 1998, pp. 113-151.