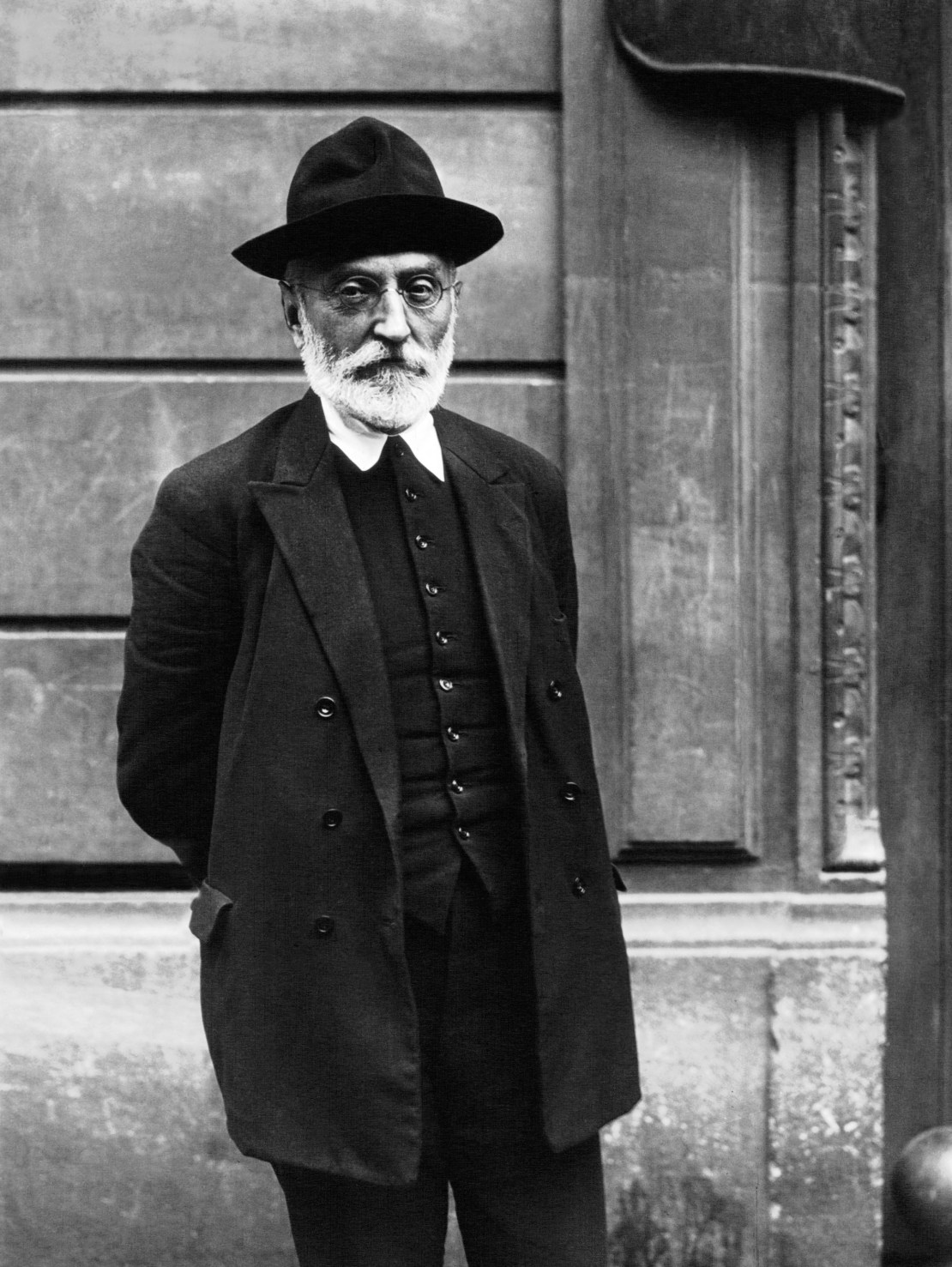

El sentimiento de agonía interior que sufre don Manuel, el torcedor de la duda y la lucha por recuperar una fe que no llega a consolidarse, es el mismo que sintió el escritor y el que impregna de forma angustiosa su ensayo escrito a raíz del destierro parisino del año 1924[1]. Recuérdese que La agonía del cristianismo[2] es, a su vez, una especie de compendio quintaesenciado de Del sentimiento trágico de la vida, donde Miguel de Unamuno expone su idea de que el agonismo es inherente al cristianismo en la modernidad, esto es, de que existe un «abrazo trágico entre la fe cristiana y la cultura»[3].

Mucho se ha escrito sobre la autenticidad de las distintas crisis religiosas de Unamuno, desde la primera de 1897, y de todas sus reflexiones subsiguientes sobre el problema de la fe; sobre si «descreía» sinceramente o si estuvo instalado retóricamente en la duda, en una especie de ejercicio de pose intelectual de cara a la galería. Pedro Cerezo Galán adopta una postura equidistante de ambos extremos:

Ni un Unamuno jugando al cristianismo y escribiendo su falta de fe en literatura, como cree Sánchez Barbudo, ni un Unamuno heterodoxo a priori, sin razones últimas, como sostiene J. Marías, complaciéndose en una duda en la que de veras y radicalmente no se está[4].

En un caso, se trataría de un simulacro de fe; en otro, de un simulacro de duda. Cabría recordar aquí también la opinión de Ángel-Raimundo Fernández González, expuesta en distintos trabajos, para quien Unamuno fue sincero dentro de su inautenticidad: fue un personaje inauténtico en el que sus pensamientos se contradecían con sus sentimientos, de forma que lo que afirmaba con el corazón lo negaba con la inteligencia, y viceversa. Fue la suya una personalidad en la que razón y fe no eran solo aspectos contrarios, sino incluso contradictorios. Y, aunque heterodoxo, fue hombre de una profundísima religiosidad, que anduvo siempre a vueltas con su necesidad de salvarse, de vivir una vida eterna, y de ahí su voluntarismo religioso y su defensa del actuar «como si» realmente se creyera.

Lo que sí está claro es que Unamuno se identifica con aquellos que sufren queriendo creer pero sin llegar a creer, los que sienten anhelo —«hambre»— de Dios, y buscan, y se preguntan, aunque no terminen de encontrar la luz que les ilumine definitivamente, bien porque Dios calla, bien porque ellos no saben o no pueden escucharle; en suma, se identifica con aquellos —como Pascal[5], como su don Manuel— que vivieron una fe agónica o una agonía de la fe. Unamuno sentía la necesidad de creer, necesidad de Dios, y de ahí nace su voluntad de creer, su querer creer. Ese momento volitivo, o virilidad de la fe (cfr. La agonía del cristianismo, cap. V), como puro querer creer, no es todavía la fe verdadera, explica Cerezo Galán, aunque ese querer creer puede acabar en ganas de creer[6]:

¿Creía Pascal? —se pregunta Unamuno— Quería creer. Y la voluntad de creer, la will to believe, como ha dicho William James, […] es la única fe posible en un hombre que tiene la inteligencia de las matemáticas, una razón clara y el sentido de la objetividad (La agonía del cristianismo, p. 88).

Don Manuel, el protagonista de su novela, es un héroe trágico que se debate entre su increencia y su voluntad y necesidad de creer; y la tragedia de don Manuel es la misma tragedia de don Miguel. Su idea es que hay que mantener la ilusión, porque la religión es la única solución contra el sinsentido de la existencia, y la fe la única salvación posible frente a la muerte, el único medio de sobrevivir y sobrevivirse. Don Manuel conoce la falta de sentido de la existencia, cree en la nada, se siente atraído por la eterna quietud del lago (el suicidio, la noluntad o voluntad de no ser). Necesita y quiere creer, pero no puede creer; sin embargo, opina Cerezo Galán, no se trata de un impostor porque no persigue sacar una ventaja o ganancia personal de esa situación; es la suya «una duda que escapa a su voluntad y lo envuelve como un destino trágico»: «Querer y no poder creer es el martirio quijotesco del protagonista de San Manuel Bueno, mártir, tal vez como Unamuno, o como tantos espíritus tocados por el “mal del siglo”»[7]. Su martirio es sentir el abandono de Dios, la agonía de un alma a la que Dios se oculta, y acaba siendo un mártir de esa lucha por la fe.

Reflexionemos un momento sobre esa palabra, mártir, que figura en el título —San Manuel Bueno, mártir—, y también en el texto de la novela (pp. 68, 73, 79…). ¿Por qué se aplica el calificativo de mártir a don Manuel? Stricto sensu, acudiendo a la definición académica, mártir es la «Persona que padece muerte por amor de Jesucristo y en defensa de la religión cristiana» (DRAE). Don Manuel muere defendiendo, si no su fe, que no la tiene, su anhelo de fe y la fe de los demás. Su —¿cómo denominarlo?— engaño o autoengaño, su ficción, sirve para mantener la ilusión de todos sus feligreses, a los que ha querido siempre transmitir el «contento de vivir» (cfr. especialmente las pp. 23 y 38). Sin embargo, él mismo no tiene esa fe, y su voz calla, en el momento de rezar el Credo, justo al llegar a la frase «creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable» (pp. 17-18), dejando que sea el pueblo quien la recite. No olvidemos que Unamuno perdió la fe precisamente razonando el Símbolo de la fe. La razón y la inteligencia son causa de la agonía religiosa, pues no constituyen medios válidos para alcanzar la deseada fe; y recordemos, por otra parte, que en La agonía del cristianismo dejó escrito: «Fe que no duda es fe muerta» (p. 30). Don Manuel finge creer para dar alegría a los demás (pp. 44-45); pero para Lázaro, conocedor de su secreto, no es un hipócrita (pp. 37-38); es el suyo un bienintencionado fraude para que los demás se sueñen inmortales (p. 46): «que crean lo que yo no he podido creer» (p. 64). El sacerdote responde con evasivas a la pregunta directa de Ángela sobre si cree en la otra vida (p. 50), confiesa taxativamente a Lázaro que no hay más vida eterna que la de este mundo (p. 61) y manifiesta su convencimiento de que muchos grandes santos murieron sin creer en la otra vida (p. 73). Ángela tiene su propia teoría sobre el santo párroco de Valverde de Lucerna:

Y ahora, al escribir esta memoria, esta confesión íntima de mi experiencia de la santidad ajena, creo que don Manuel Bueno, que mi San Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero sin creer creerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada. […] Y es que creía y creo que Dios nuestro Señor, por no sé qué sagrados y no escudriñados designios, les hizo creerse incrédulos. Y que acaso en el acabamiento de su tránsito se les cayó la venda (pp. 76-77).

También se afirma luego del sacerdote que «sin esperar la inmortalidad los mantuvo en la esperanza de ella» (p. 79). Y ese fue su «secreto trágico», su «tragedia», en eso precisamente consistió su «martirio»[8].

[1] Aprovecho aquí ideas del libro de Pedro Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico. Filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno, Madrid, Editorial Trotta, 1996, pp. 647-662 (sobre La agonía del cristianismo) y 714-732 (sobre San Manuel Bueno, mártir).

[2] Utilizo para mis citas estas dos ediciones: La agonía del cristianismo, presentación de Agustín García Calvo, Madrid, Alianza Editorial, 1986; y San Manuel Bueno, mártir. Cómo se hace una novela, presentación de Paulino Garagorri, Madrid, Alianza Editorial, 1989.

[3] Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico, p. 651.

[4] Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico, p. 653.

[5] Para Cerezo Galán, Unamuno está más cerca del sentimiento trágico de Pascal que del escepticismo místico de Renan (cfr. La agonía del cristianismo, cap. VIII, «La fe pascaliana»).

[6] «Lo que a lo largo de las páginas de San Manuel encontramos es una defensa apasionada del querer creer sin llegar a la fe. […] Es sostener que, aunque no se crea, el mejor camino para llegar a creer es vivir como si se creyera y rezar siempre, tomar agua bendita» («Morir y sobrevivir. Estructura autobiográfica en San Manuel Bueno, mártir», lección inaugural del curso académico 1968-1969 de la Universidad de Barcelona, sección de Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, 1969, p. 14).

[7] Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico, p. 725.

[8] Ver para más detalles Carlos Mata Induráin, «Unamuno, del ensayo a la novela filosófica: La agonía del cristianismo y San Manuel Bueno, mártir», Hispanica Polonorum, 3, 2001, pp. 121-130.

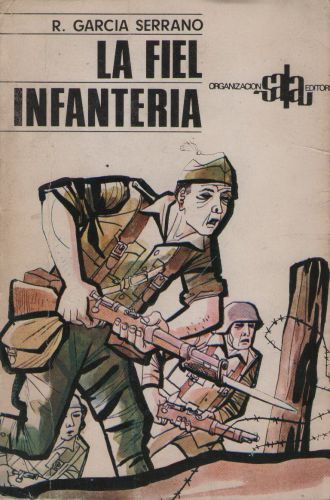

En la primera parte de la novela se describen algunas escenas bélicas correspondientes a los primeros días de la contienda; entonces la lucha estaba vista por estos muchachos casi como un juego o un pasatiempo, y así escribe Miguel: «Recorríamos España en alegre turismo armado» (p. 45). Poco después añade: «La guerra se nos mostraba en deporte, con buen sol, con buen aroma, con buen campo; de no estar preocupados por esa enorme obsesión que era el obedecer, seguro que nos hubiésemos parado a aplaudirnos; tal orgullo nacía de nuestra conducta» (p. 58). Los soldados creen que los combates no se prolongarán demasiado: «Los primeros días de una guerra son los mejores, porque se piensa cada anochecer que la guerra acaba al día siguiente» (p. 52). La victoria está cercana: todo consiste en tomar Madrid, lo que se hará muy pronto. Sin embargo, la capital resistió y de esta circunstancia se hará eco Miguel (cfr. p. 68).

En la primera parte de la novela se describen algunas escenas bélicas correspondientes a los primeros días de la contienda; entonces la lucha estaba vista por estos muchachos casi como un juego o un pasatiempo, y así escribe Miguel: «Recorríamos España en alegre turismo armado» (p. 45). Poco después añade: «La guerra se nos mostraba en deporte, con buen sol, con buen aroma, con buen campo; de no estar preocupados por esa enorme obsesión que era el obedecer, seguro que nos hubiésemos parado a aplaudirnos; tal orgullo nacía de nuestra conducta» (p. 58). Los soldados creen que los combates no se prolongarán demasiado: «Los primeros días de una guerra son los mejores, porque se piensa cada anochecer que la guerra acaba al día siguiente» (p. 52). La victoria está cercana: todo consiste en tomar Madrid, lo que se hará muy pronto. Sin embargo, la capital resistió y de esta circunstancia se hará eco Miguel (cfr. p. 68).

¿Cuál es la intención de García Serrano al escribir La fiel infantería? Unas palabras suyas nos responden: «Trató esta novela de ser el retrato de los mozos de una generación española, aquella que inocente de toda culpa derramó su sangre aquí y allá por la de todos»

¿Cuál es la intención de García Serrano al escribir La fiel infantería? Unas palabras suyas nos responden: «Trató esta novela de ser el retrato de los mozos de una generación española, aquella que inocente de toda culpa derramó su sangre aquí y allá por la de todos» Además de en «Corpus», donde es el tema central, la incomunicación entre niños y adultos se refleja también en «La niña del cuévano» (pp. 80-83)

Además de en «Corpus», donde es el tema central, la incomunicación entre niños y adultos se refleja también en «La niña del cuévano» (pp. 80-83)