Debemos comenzar revisando la importancia y la significación del Quijote como obra que inaugura la llamada «novela moderna»[1]. ¿En qué consiste ese nuevo modo de novelar? ¿Por qué el Quijote cambia los parámetros del género narrativo según se conocía hasta entonces? El Quijote es una novela que, en primer término, sintetiza las principales formas novelísticas de aquel tiempo: la novela de caballerías, la novela morisca, la novela sentimental, la novela pastoril (no olvidemos que Cervantes escribió una, La Galatea, publicada en 1585), la novela llamada «bizantina»[2] o de aventuras griegas (también se ejercitó en este subgénero con Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de aparición póstuma en 1617) y, por último, la novela picaresca, de gran auge a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Pero no solo sintetiza esas formas narrativas: en realidad, la inmortal novela cervantina supera todas esas modalidades precedentes y contemporáneas.

Conviene en este punto revisar algunas de las ideas de Edward C. Riley, uno de los mayores especialistas en la obra cervantina, expresadas en su Teoría de la novela en Cervantes, cuyo original inglés es del año 1962. Como hace notar este autor, el potencial público lector al que se podía dirigir Cervantes era bastante reducido (solo un veinte por ciento de la población española, aproximadamente, sabía leer), y quienes leyeron el Quijote en el momento de su aparición fueron miembros de la alta nobleza, hidalgos, clérigos, escolares, etc. Ese número de lectores potenciales se ampliaba algo si consideramos que seguía vigente entonces la práctica de la lectura en voz alta por parte de una persona para un grupo más amplio (recordemos lo que sucede en la venta de Juan Palomeque el zurdo cuando el cura lee ante un variado auditorio la historia de El curioso impertinente).

Ese público lector del Quijote posiblemente había leído también —o conocía al menos su argumento— La Celestina de Fernando de Rojas (ficción dialogada, drama en prosa…), estaba al corriente de misceláneas educativas al estilo del Libro áureo del emperador Marco Aurelio de fray Antonio de Guevara, había tenido contacto con obras de tema morisco como la anónima Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa o las Guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita; novelas pastoriles como la Diana de Jorge de Montemayor y sus continuaciones; novelas de caballerías como el Amadís de Gaula; los romances sentimentales a la manera de la Cárcel de amor de Diego de San Pedro; y, especialmente, la novela picaresca, con obras señeras como el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (auténtico best-seller de la época) o La pícara Justina de Francisco López de Úbeda (otro de los grandes rivales literarios de Cervantes en el momento de aparición del Quijote).

En aquella época de transición (finales del Renacimiento, Manierismo y principios del Barroco) aún no se utilizaba el término novela para designar a estas obras de ficción en prosa, ni había en castellano ningún vocablo específico para referirse a ellas. Se hablaba indistintamente de libro, historia y romance, término este último ambiguo porque se utilizaba también para un tipo de composición en verso. Los romances o protonovelas tenían en común un factor: la suma de aventuras de distinto tipo, según el principio de la variedad (la variedad era un elemento estimado porque se consideraba que gustaba y entretenía al lector[3]). La voz novela deriva del italiano novella, y comienza a utilizarse con el sentido específico de ‘relato breve’.

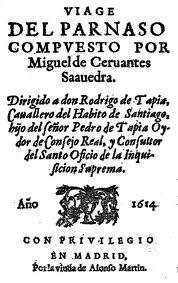

Cervantes fue, sin duda alguna, un gran escritor y también un magnífico lector que supo sacar gran provecho de sus abundantes y diversas lecturas[4]. Y, así, en el Quijote dará entrada a las distintas modalidades narrativas practicadas hasta entonces, incorporando y modificando sus técnicas y estructuras habituales, para fraguar algo nuevo y genial: Cervantes, con el Quijote, crea la novela moderna, un modo realista y verosímil de cultivar el género narrativo que cambiaría para siempre el curso de su expresión.

[1] Reproduzco aquí, con ligeros retoques, el texto de Mariela Insúa Cereceda y Carlos Mata Induráin, El Quijote. Miguel de Cervantes [guía de lectura del Quijote], Pamplona, Cénlit Ediciones, 2006. Las citas del Quijote corresponden a la edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Crítica, 1998 (con revisiones posteriores).

[2] Ver Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, La novela bizantina española: apuntes para una revisión del género, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1988; y Javier González Rovira, La novela bizantina de la Edad de Oro, Madrid, Gredos, 1996.

[3] Se trata de un tópico formulado de diversas maneras: «Buen ejemplo nos da naturaleza, / que por tal variedad tiene belleza», «Que per troppo variare, natura è bella», etc.

[4] Salvador de Madariaga, Guía del lector del «Quijote». Ensayo psicológico sobre el «Quijote», prólogo de Luis María Anson, Madrid, Espasa Calpe, 1978.